Как достать клеща?

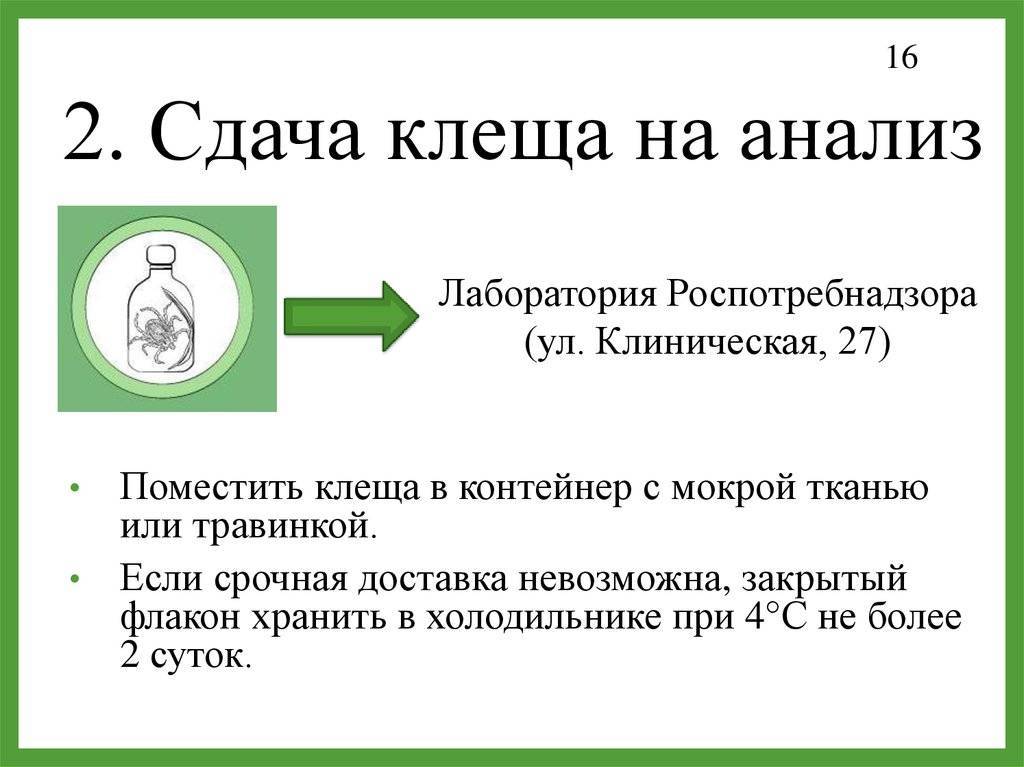

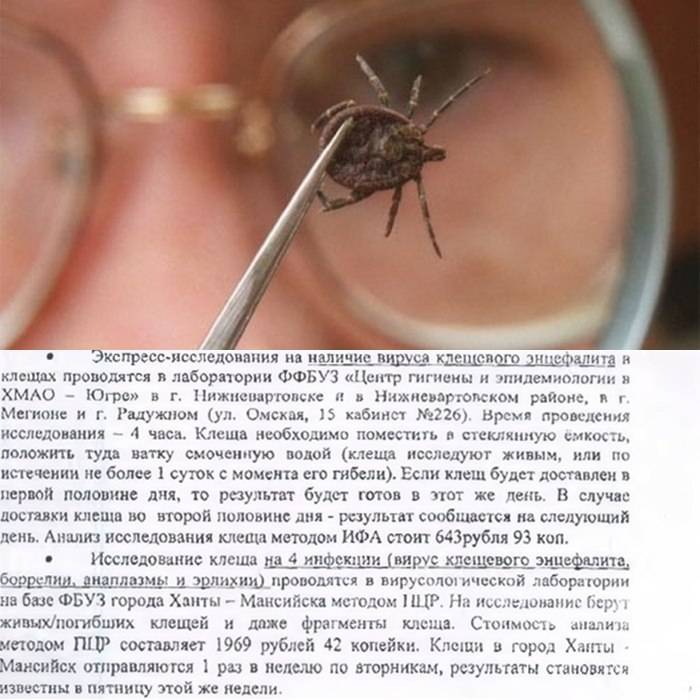

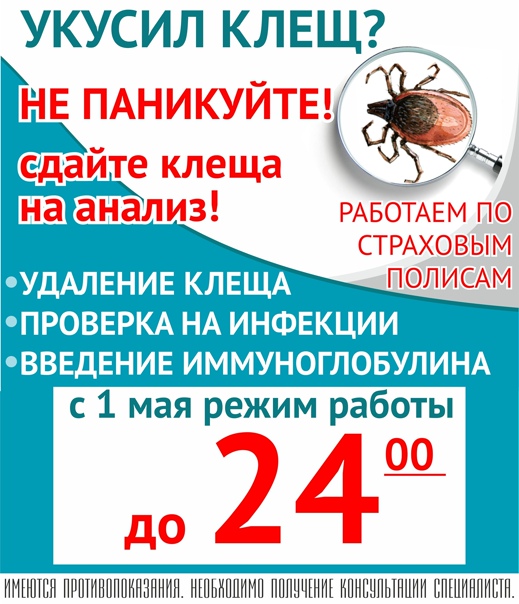

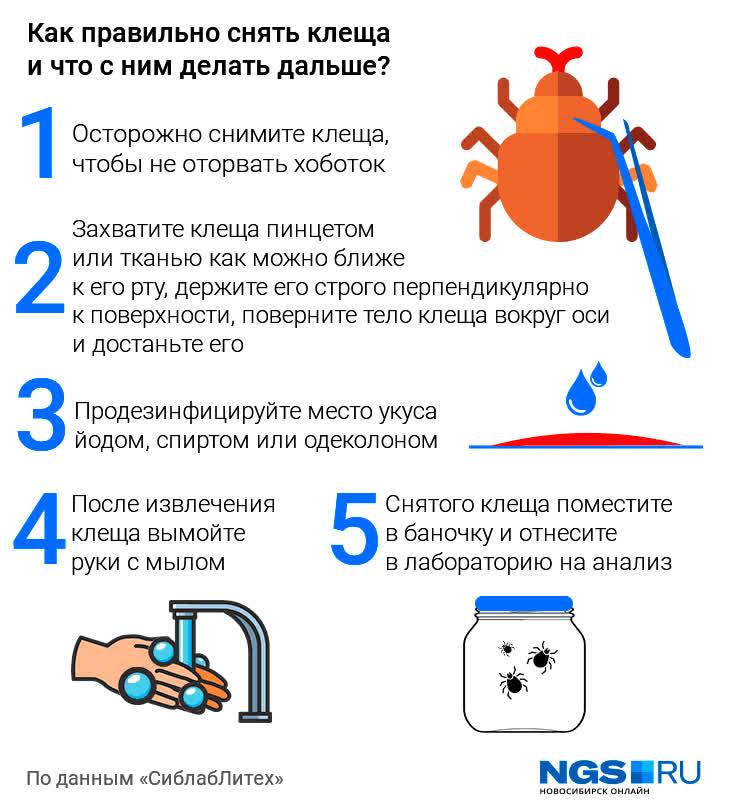

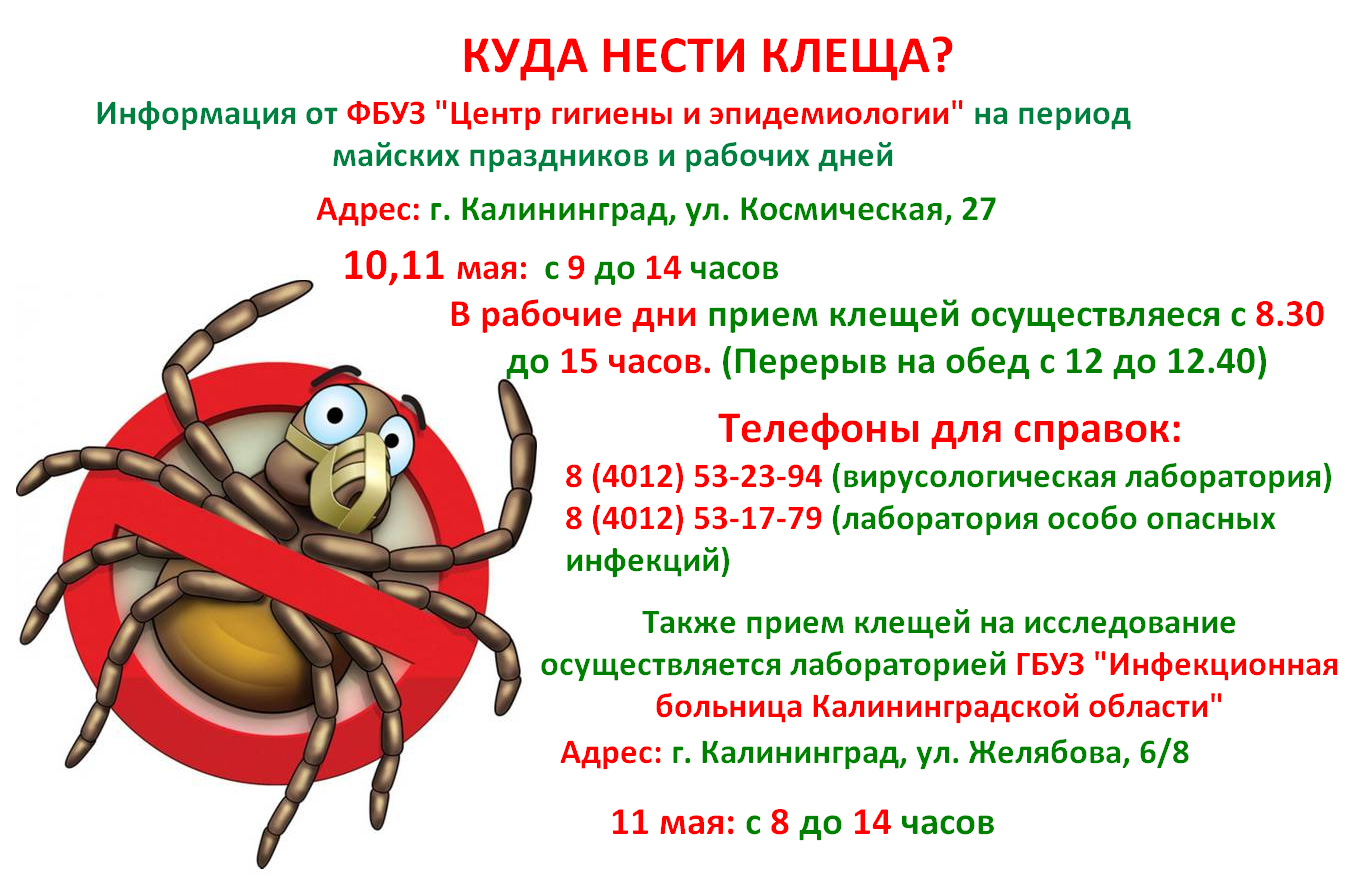

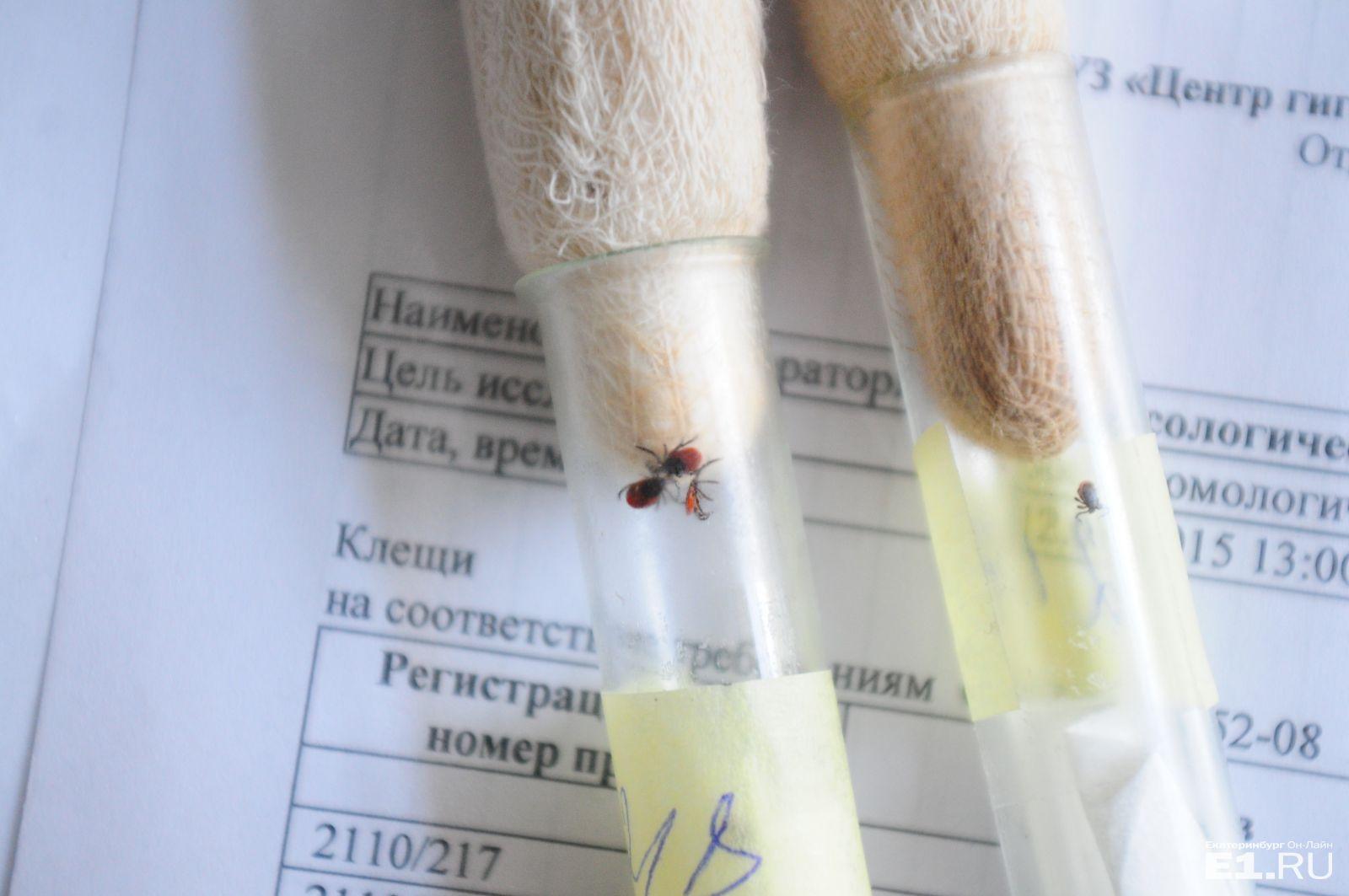

На самом деле в этом вопросе две стороны. Клеща действительно стоит извлечь сразу же после обнаружения, но лучше, если это все-таки сделает врач травматологического пункта. Дело в том, что вытаскивать клеща нужно очень аккуратно, иначе его хоботок оторвется и останется под кожей. Это, во-первых, усугубит ситуацию, а во-вторых, помешает провести анализ на инфекции качественно. Кстати, в лаборатории клеща тоже могут достать.

Клещи поджидают жертву в траве или среди кустарника Фото: pixabay.com

Если же вы все-таки решили вытащить клеща самостоятельно, воспользуйтесь тонким пинцетом или хлопчатобумажной нитью. Нить крепко завязывают вокруг головки клеща как можно ближе к коже и затем аккуратно «выкручивают» паразита тянуще-вращательными движениями. Место укуса следует обработать спиртом или йодом.

Какие признаки должны насторожить?

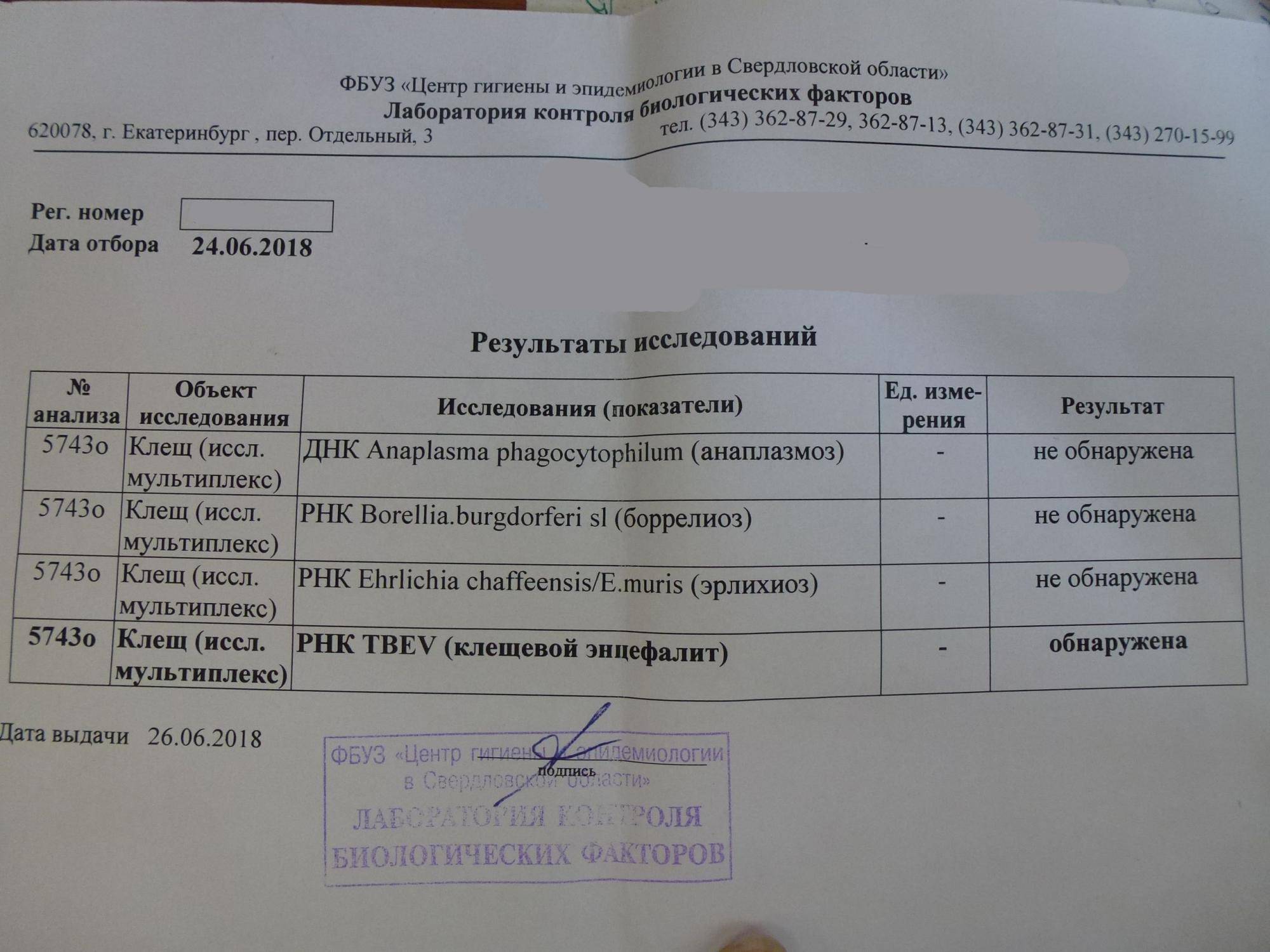

Если клещ был заражен боррелиозом, на месте укуса практически сразу появляется интенсивное покраснение, иногда оно напоминает кольцо. При заражении энцефалитом ярких симптомов сразу не будет, но повышение температуры тела в течение 2-3 недель после укуса и появление головных болей – тревожные признаки.

Если человек не привит от энцефалита, в качестве экстренной меры ему в течение 72 часов после укуса вводится иммуноглобулин. Если ввести иммуноглобулин не успевают, пострадавшему выписывают курс иммуностимулирующих препаратов и наблюдают за его состоянием в течение месяца.

Против боррелиоза и других бактериальных инфекций, которые переносят клещи, пострадавшему назначают антибиотики, даже если болезнь не проявилась.

Опасные заболевания

Инфицированный паразит способен передавать такие болезни, как энцефалит, болезнь Лайма, зоонозные инфекции, все они опасны тяжелыми последствиям, без своевременного и правильного лечения могут привести к инвалидности, в редких случаях к смерти.

Клещевой энцефалит

- Переносчиками вируса являются иксодовые клещи, которые получают инфекцию от мелких животных, грызунов, птиц. Также инфекция может передаваться потомству от зараженной самки. Известны случаи, когда заражения человека происходило от коровьего и козьего молока, от скота, который подвергся атаке инфицированных особей.

- Достаточно часто болезнь протекает бессимптомно. Вирус может и не передаться от кровососущего, но чем дольше он находится на теле человека, тем большая вероятность заражения. При температуре 80°С вирус погибает, а вот низкие температуры очень хорошо выдерживает. Как показывает статистика, заражению подвергаются чаще в мае и июне, а также в августе и сентябре.

- Когда вирус попадает в организм человека он на протяжении нескольких часов проникает в центральную нервную систему. На протяжении 2-х суток он проникает в ткани мозга. Если заражение происходит через слюну кровососущего, инкубационный период составляет 14—21 день, ели же через продукты питания (молоко) – около недели.

- Всего 5% пострадавших имеют яркие симптомы заражения, в остальных случаях заболевание протекает бессимптомно. Симптоматика проявляется повышением температуры тела до 40°С, появляются головные боли, тошнота, диарея, слабость, сонливость, ломота в теле. При таких симптомах заболевание проходит лихорадочную форму, по истечению 5 дней они проходят. Такая форма проходит, не поражая центральную нервную систему.

- Также есть менингоэнцефалитическая и менингеальная форы, которые относятся к тяжелым. В данном случае у больного наблюдается сонливость, апатия, бред, галлюцинации. Появляются судороги, эпилепсия. Без лечения менингоэнцефалитическая форма может привести к летальному исходу.

Болезнь Лайма

Когда вирус опадает в организм человека, он может находится в нем, никак не проявляя себя на протяжении нескольких лет. Основным признаком заражения, является появление на коже в месте укуса кольцевой эритемы.

Это покраснение, которое может быть в диаметре 20—50 см, имеет четкое красное очертание. Также к симптомам относится повышение температуры тела, слабость, головные боли, апатия. Даже если это кольцо пропадает и человек не испытывает никаких признаков болезни, обязательно обратится к врачу и сдать соответствующие анализы.

Эрлихиоз

Основными носителями болезни являются олени, но также можно заразится от промежуточных носителей, которыми являются лошади и собаки. Относительно инкубационного периода он составляет около 3-х недель, продолжительность острой формы от 2-х до 3-х недель, в редких случаях продолжается до 8 недель.

Может болезнь протекать абсолютно бессимптомно или же наоборот иметь ярко выраженную симптоматику, к которой относится слабость, лихорадка, учащенное сердцебиение, тошнота, сонливость. Может привести к летальному исходу.

Возвратный клещевой тиф

При данном заболевании в месте укуса появляется маленький пузырек, далее наблюдается головная боль, боль в суставах, лихорадка, тошнота, рвота. Пузырек приобретает красный цвет, после чего на коже появляется сыпь. У пострадавшего кожа приобретает желтый оттенок, печень увеличивается в размерах, белки также приобретают желтый цвет.

В данном случае симптоматика проявляется несколько раз, острая форма длится 3—5 дней, после чего состояние больного приходит в норма, а затем все повторяется. Таких повторов может быть достаточно много, каждый последующий протекает в более мягкой форме.

Коксиеллез

Переносчиками данного заболевания являются клещи, а вот носителями, дикие животные и сельскохозяйственные. Через 5—30 дней после попадания в организм инфекции начинают проявляться симптомы, к которым относится, снижения аппетита, сухой кашель, повышенное потоотделение, повышение температуры тела, головная боль, сильная слабость, покраснение кожных покровов в области верхней части тела и лица.

Достаточно часто наблюдаются скачки температуры тела, они могут происходить несколько раз в день. Также могут появится боли в мышцах, пояснице, возможно развитие пневмонии. Только в редких случаях наблюдаются осложнения. Заболевание легко поддается лечению.

Клещевой энцефалит и его опасность

Клещевой энцефалит – одна из самых известных в Евразии болезней, основными переносчиками которой являются именно иксодовые клещи. Она смертельно опасна, летальность её – примерно 1,6%, причем наиболее опасны сибирская и дальневосточная формы, вызываемые соответствующими подтипами возбудителя. Энцефалит в этих формах имеет летальность выше 5%, в то время как болезнь европейского подтипа обычно протекает мягче и к смертельным исходам приводит очень редко.

Возбудитель клещевого энцефалита – вирус семейства флавивирусов, так и называемый вирусом клещевого энцефалита. Он распространен на территории всей Евразии от побережья Тихого океана до стран Балтии, причем встречается только в умеренном и субтропическом климате, ровно там, где обитают переносящие его клещи.

Из всего многообразия иксодовых клещей, обитающих на территории Европы и Азии, вирус клещевого энцефалита подтвержденно переносят 14 видов из 3 разных родов. Однако наибольшее количество случаев заражения этой болезнью зарегистрировано после укусов двух видов: собачьего клеща в Европе и таежного клеща в Сибири и на Дальнем Востоке.

Чаще всего заражение клещевым энцефалитом происходит от таежных и собачьих клещей.

Собственно, именно в организмах этих видов клещей вирус циркулирует и постоянно поддерживается в природе. Значительным резервуаром его являются также дикие животные, прокормители клещей, через которых в том числе и происходит передача возбудителя от одного клеща к другому, хотя этот путь и не единственный. Такими прокормителями в дикой природе являются копытные животные, зайцы, лисы, грызуны, а на пастбищах – в том числе и скот.

Поскольку клещи в дикой природе активны только в теплое время, заражения людей происходят только с весны по начало осени и сама болезнь часто называется весенне-летним клещевым энцефалитом.

Сама болезнь характеризуется поражением головного мозга и его оболочек, то есть является типичной нейроинфекцией. По завершении инкубационного периода длительностью 7-12 дней у человека развивается типичная для вирусных заболеваний лихорадка, которая проходит через 5-6 дней, а затем, после небольшого перерыва, развиваются неврологические симптомы, от болей в голове и мышцах до нарушения координации движений, парезов и параличей. В тяжелых формах болезнь завершается летально.

Лекарств, позволяющих быстро, полностью и наверняка уничтожить вирус клещевого энцефалита в организме человека, на сегодня нет. Лечение болезни проводят с помощью препаратов гамма-глобулина и иммуностимуляторов на основе интерферона.

Интерферон является основой для препаратов, используемых в лечении клещевого энцефалита.

Дополнительно больному назначают вспомогательные средства и методы лечения, которые облегчают его состояние и ускоряют выздоровление. Несмотря на то, что такая методика достаточно эффективна, абсолютно надежного излечения болезни она не обеспечивает.

Полезно также почитать: Может ли собака заболеть клещевым энцефалитом

Достаточно надежной защитой от клещевого энцефалита считается вакцинация. Собственно, за счет введения её в практику в Европе не ведется разработка средств для лечения энцефалита, поскольку в них постоянно снижается надобность – население в эпидемиологически опасных местностях активно прививается и актуальность клещевого энцефалита уверенно снижается.

Эффективная вакцинация предусматривает трехкратное введение препарата для максимальной эффективности, но даже одна прививка гарантирует, что энцефалит человека не убьет: после неё в крайнем случае болезнь пройдет в легкой форме и завершится без последствий.